交通事故の過失割合(過失相殺)とは

過失割合や過失相殺とはひと言で説明すると、起こってしまった事故について、どちらがどの位の責任を負うかを数字で表したものです。この過失割合という考え方は交通事故においてとても重要です。

民事上では被害者に対する損害賠償の額を決める場合でも過失割合が重要な要素となります。行政上では、過失割合という言葉は使いませんが、どちらがどの位の責任があるかといことは、処分の重さや、違反点数の基準となります。刑事上でも責任の重さについて過失相殺の考え方が適用されます。

こちらでは、過失相殺の割合の決め方などをご案内します。とても広範囲に渡ることなのですべてをお伝えすることはとても困難です。しかし、ごくごく一部のご紹介ではありますが、少しでも参考となれば幸いです。

過失割合の判断の仕方

こちらは改質割合の判断の仕方をご案内いたします。

過失割合と過失相殺

事故の責任について、事故の当事者の双方に責任がある場合、それぞれの責任を考えて、両者の均衡を図ることを過失相殺といいます。そして、そのそれぞれの責任の割合をわかりやすく数字で表したものが「過失割合」です。

責任の均衡を図る過失相殺という考え方は民事上、刑事上、行政上のすべての場合に考慮されます。しかし、それをわかりやすく数字で表したこちらのページでご案内する「過失割合」は民事上の責任を決める場合のものとなります。そのため、以下で過失割合という言葉が使われた場合、それは民事上の責任、つまり損害賠償に関することだと考えてください。

民事、刑事、行政の過失相殺

先ほどの項で過失割合は民事上での用語、とご案内いたしました。実際に過失割合という用語は刑事や行政では使われません。しかし、過失相殺で責任の均衡を図ることは民事のみでなく刑事責任や行政責任の決定の際にも行われます。以下、便宜上「過失割合(過失相殺)」という用語を使ってご案内いたします。

<民事の過失割合>

民事上の過失割合は原則として加害者側と被害者側が話し合って決めます。保険を利用するときは保険会社が代わりに話し合いを行ってくれます。その話し合いによりどちらがどの位の責任があるかを決め、その割合を過失割合といいます。

<刑事上の過失相殺>

刑事上の過失相殺は裁判において、加害者と検察の主張により、裁判官が決めます。加害者がどの位の責任(量刑)であるかは判決により言い渡されます。また裁判によらないときは警察の捜査の結果などにより判断されます。

<行政上の過失相殺>

行政上の過失相殺は警察の捜査や当事者の証言などから警察が双方の過失がどの位なのかを決めます。行政上の責任における過失相殺はどちらがどの位の責任か、というようなことは公表されませんが、付された違反点数により判断することができます。

民事上の「過失割合」の判断の仕方

さて、それでは民事上の過失割合はどのように決まるのでしょう。すべての事故においてまったくゼロから決めていただのでは時間も手間もかかります。そこで、事故の様態ごとに「このようなパターンの事故であれば加害者が〇〇%、被害者が□□%の過失割合にしましょう。」というような物差しが存在します。

この物差しは過去の裁判の判例などをまとめられたもので、膨大な判例より、民事上の責任の過失割合を、当事者で決める場合でも参考にすることができます。

事故の状況は様々です

過失割合を決めるためには裁判の判例を元にした物差しが存在しますが、しかし、すべての事故がその物差しに当てはまるわけではありません。事故の当事者の双方の主張が異なる場合もありますし、基準となる物差しに当てはまらない事故などもあるでしょう。そのような時は、過去の判例を参考にしつつ、当事者での話し合いで両者が納得する点を話し合って行かなければなりません。

過失割合の算定の例

以下に過失割合の決め方の例をご案内いたします。もちろん、事故は千差万別なので、すべての事故についてご紹介することはできませんし、似たような事故であってもこれだけで解決するわけではありません。しかし、過失割合とはこのような基準で決められていくのだな、という参考となればと思います。

以下に歩行者が道路を横断する場合の3パターンと、左折車と直進車の事故の3パターンをご紹介いたします。

◇歩行者が道路を横断するときの事故の例

以下に、歩行者が道路を横断する際に起こった事故の例を参考に、ケース別で過失割合の決め方をご紹介いたします。歩行者が道路を横断する場合の例として、以下の3つを取り上げました。

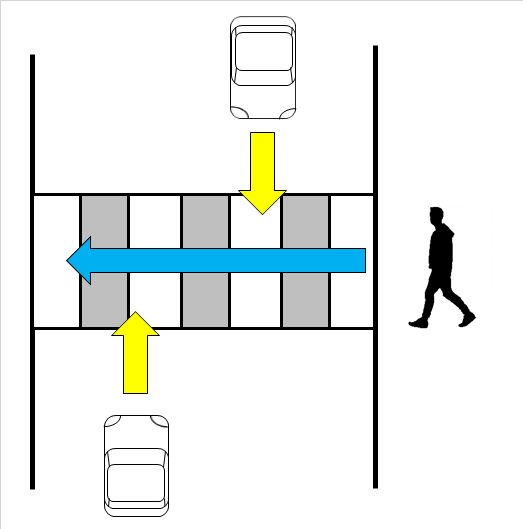

①横断歩道上の事故

②横断歩道ではない道路での事故

③横断歩道の近くでの事故

この3つを比較し、過失割合の基準に比較をしてみたいと思います。

なお、事故の状況によっては修正要素というものがありますが、まずは基本的な過失割合のみをご案内いたします。

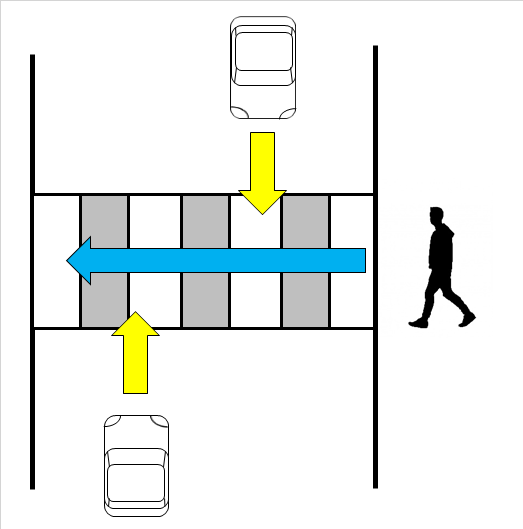

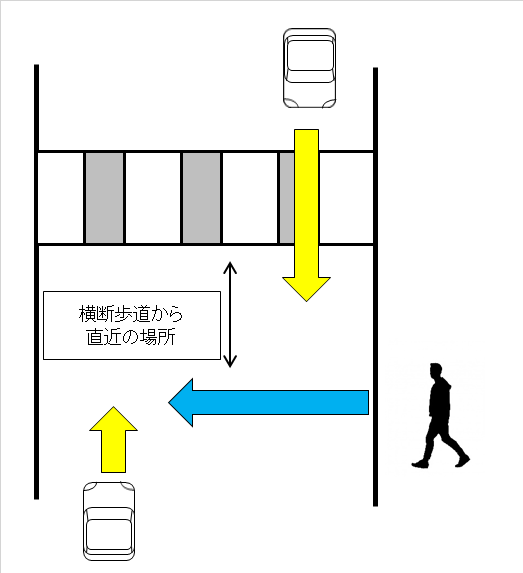

<①横断歩道上の事故>

こちらは横断歩道を渡っているときに自動車にはねられた場合の過失割合です。

①横断歩道上の事故

この場合の過失割合はこちらです。

| 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |

| 0 | 100 |

道路交通法では歩行者が道路を横断する場合は横断歩道を渡ることとなっています。そのため、横断歩道がある場合、自動車は人が横断する可能性を踏まえて安全運転をしなければなりません。そのため、横断歩道上での事故は自動車が100%の責任を負います。

<②横断歩道ではない道路の事故>

こちらは横断歩道ではないところを渡っているときに自動車にはねられた場合の過失割合です。

②横断歩道ではない道路での事故

この場合の過失割合はこちらです。

| 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |

| 20 | 80 |

道路交通法では歩行者が道路を横断する場合は横断歩道を渡ることとなっています。歩行者は道路を横切る場合、本来は横断歩道を渡らなければなりません。しかし、そのルールを守っていない状態での事故であるため、歩行者にも責任があると判断されます。

<③横断歩道の近くでの事故>

こちらは横断歩道が近くにあにも関わらず、横断歩道がない道路を横断したときに自動車にはねられた場合の過失割合です。

③横断歩道の近くでの事故

この場合の過失割合はこちらです。

| 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |

| 30 | 70 |

道路交通法では歩行者が道路を横断する場合は横断歩道を渡ることとなっています。歩行者は道路を横切る場合、本来は横断歩道を渡らなければなりません。しかし、そのルールを守っていない状態での事故であるため、歩行者にも責任があると判断されます。

ここで注目する点は、全く横断歩道のない場所での事故では歩行者の過失割合は20でしたが、横断歩道が近くにある場合は30と、少し責任が重くなります。これは、運転者は横断歩道があればそこを歩行者が横断すること見越していますし、歩行者も横断歩道が近くにあるならばそれを利用すべきであり、歩行者の不注意や怠慢に対して責任が重くなっています。

◇左折車と直進車の事故の例

以下に、左折をする自動車と直進をする自動車が事故を起こした場合、ケース別で過失割合の決め方をご紹介いたします。左折をする自動車と直進をする自動車の事故の例として、以下の3つを取り上げました。

①同じ幅の道路の場合の事故

②狭い幅の道路から広い幅の道路に左折する場合の事故

③一方に一時停止の規制がる場合の事故

この3つを比較し、過失割合の基準に比較をしてみたいと思います。

なお、事故の状況によっては修正要素というものがありますが、まずは基本的な過失割合のみをご案内いたします。

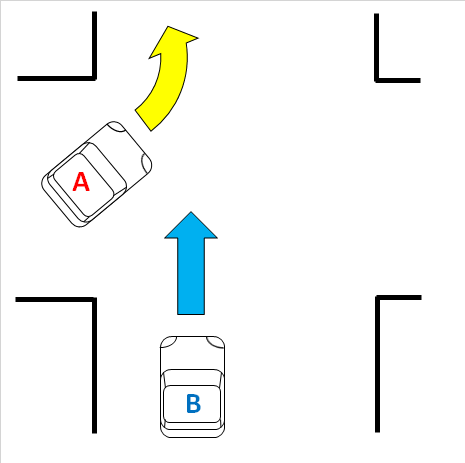

<①同じ幅の道路の場合の事故>

こちらは道路が同じ幅のとき、左折しようとする自動車と、直進しようとする自動車が事故を起こした場合の過失割合です。

①同じ幅の道路の場合の事故

この場合の過失割合はこちらです。

| 自動車A | 自動車B |

| 50 | 50 |

左折しようとする自動車Aと、直進しようとする自動車Bの責任は均等に50ずつです。もし、自動車Aが直進しようとして交差点で自動車Bと衝突した場合、「左方優先」により、自動車Bの責任が大きくなりますが(Aの直進の場合はA:B=40:60)、自動車Aが左折する場合は、AとBの過失割合は等しくなります。

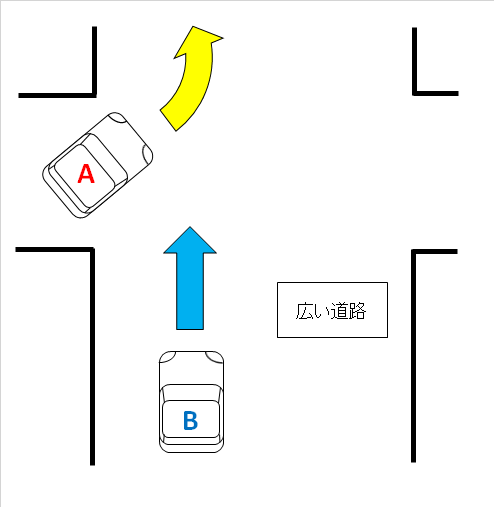

<②狭い道路から広い道路に左折する場合の事故>

こちらは自動車Aが幅の狭い道路から幅の広い道路に左折するときに、幅の広い道路を直進してきた自動車Aと衝突した場合です。

②狭い幅の道路から広い幅の道路に左折する場合の事故

この場合の過失割合はこちらです。

| 自動車A | 自動車B |

| 70 | 30 |

幅の狭い道路より、幅の広い道路の方が優先されますので、この場合は直進する自動車Bの方が優先されます。そのため、左折する自動車Bの責任が大きくなりますが、自動車Bにも周りをしっかりと確認して安全運転をする義務がありますので、自動車Bにも責任が求められます。

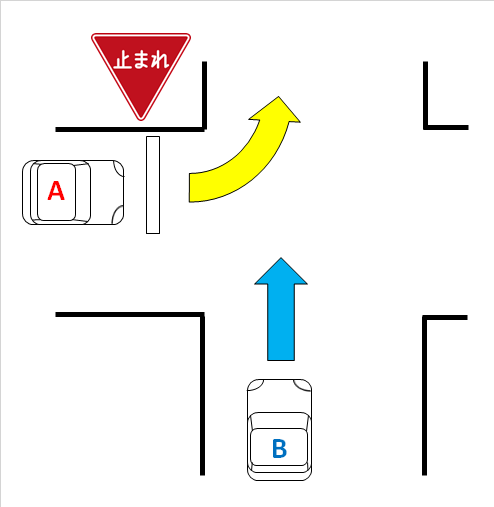

<③一方に一時停止の規制がる場合の事故>

こちらは自動車Aが一旦停止の規制がある道路から左折するときに、一旦停止の規制のない道路を直進してきた自動車Aと衝突した場合です。

③一方に一時停止の規制がる場合の事故

この場合の過失割合はこちらです。

| 自動車A | 自動車B |

| 80 | 20 |

明確に一旦停止の規制がある道路にて事故を起こした場合、一旦停止の規制のある道路から左折しようとした自動車Aの責任が大きくなります。

◇過失割合の修正要素

(例)横断歩道上の事故

交通事故は様々な状況でおこりますので、いろいろなことを考えて過失割合を決めなければなりません。先ほどの例での過失割合は、例えは横断歩道上の事故であれば、「自動車:歩行者=100:0」でした。しかし、これは原則的な過失割合であり、例えば昼間の事故と夜間の事故で過失割合は同じでよいのだろうか?などの疑問が湧いてきます。

そこで、過失割合には「修正要素」というものが決められており、修正要素に該当する場合、それに従って過失割合を修正します。

以下に横断歩道上の事故を例に修正要素をご紹介いたします。

| 基本の過失割合 | 歩行者 | |

| 0 | ||

修 正 要 素 | 夜間 | +5 |

| 幹線道路 | +5 | |

直前直後横断、佇立・後退 | +5~15 | |

| 住宅街・商店街など | -5 | |

| 歩行者が児童・高齢者 | -5 | |

歩行者の過失割合は原則として「0」です。しかし、事故が夜間であった場合、自動車からは歩行者が視認しにくくなります。逆に夜間であれば自動車はヘッドライトを点けておりますので、歩行者からは視認しやすくなります。そのため夜間の歩行者の過失は高くなり「+5」とします。

ただし、夜間であるのに無灯火であった自動車に対しては修正されることはないでしょう。この辺りは事故の様態を考慮し、臨機応変に算定しなければなりません。

住宅街などでは歩行者が道路を横断することが予測しやすくなりますので、住宅街などでの事故は自動車の過失が高くなります。

過失割合は「0」以下にはなりませんが、夜間の住宅街の事故であるような場合、歩行者の過失は夜間であることで「+5」、住宅街であることで「-5」となり、最終的な過失は「0」となります。

もちろん、これらの修正要素のみですべての過失割合が認定されるわけではありませんので、やはりあくまで参考です。しかし、過失割合はこのような基準が参考となり決められていくことが分かれば役に立つかもしれません。

交通事故の相談は?

当事務所では交通事故に関し、交通事故を起こしたことで免許の停止90日以上の免許の処分を受ける場合のご相談を承っております。これは、免許の停止90日以上の免許の処分を受ける場合には「意見の聴取(聴聞)」という、意見を述べることができる機会が与えられ、その制度を活用して主張をすることができるためです。しかし、交通事故における刑事処分、民事手続きについては、それのみのご相談を承ることはいたしかねます。刑事処分であれば弁護士、民事であれば保険会社や弁護士が主な相談先となります。

もし、行政処分における意見の聴取でのサポートをご希望であれば、以下をご参照いただきますようお願いいたします。

処分軽減のご依頼はこちら

運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。しかし、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

当事務所のサポート内容はこちら

処分の軽減(免停・取消し)の詳細はこちら

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お問い合わせは全国対応

お問い合わせやご相談等は全国対応しております。遠方の方でもお気軽にお問合せください。

<対応地域>全国対応

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・茨城・神奈川・栃木・千葉・群馬・山梨・埼玉・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄